POR CRISTIANE TEIXEIRA

KIMI NII NÃO É APENAS UMA ESCULTORA E CERAMISTA DE PRIMEIRA GRANDEZA. É AINDA UMA CONTADORA DE HISTÓRIAS QUE ENVOLVE O INTERLOCUTOR AO FALAR – COM UM LEVE SOTAQUE JAPONÊS NA VOZ DOCE – SOBRE SEU TRABALHO E SOBRE OS PRIMÓRDIOS DE SUA FAMÍLIA NO BRASIL

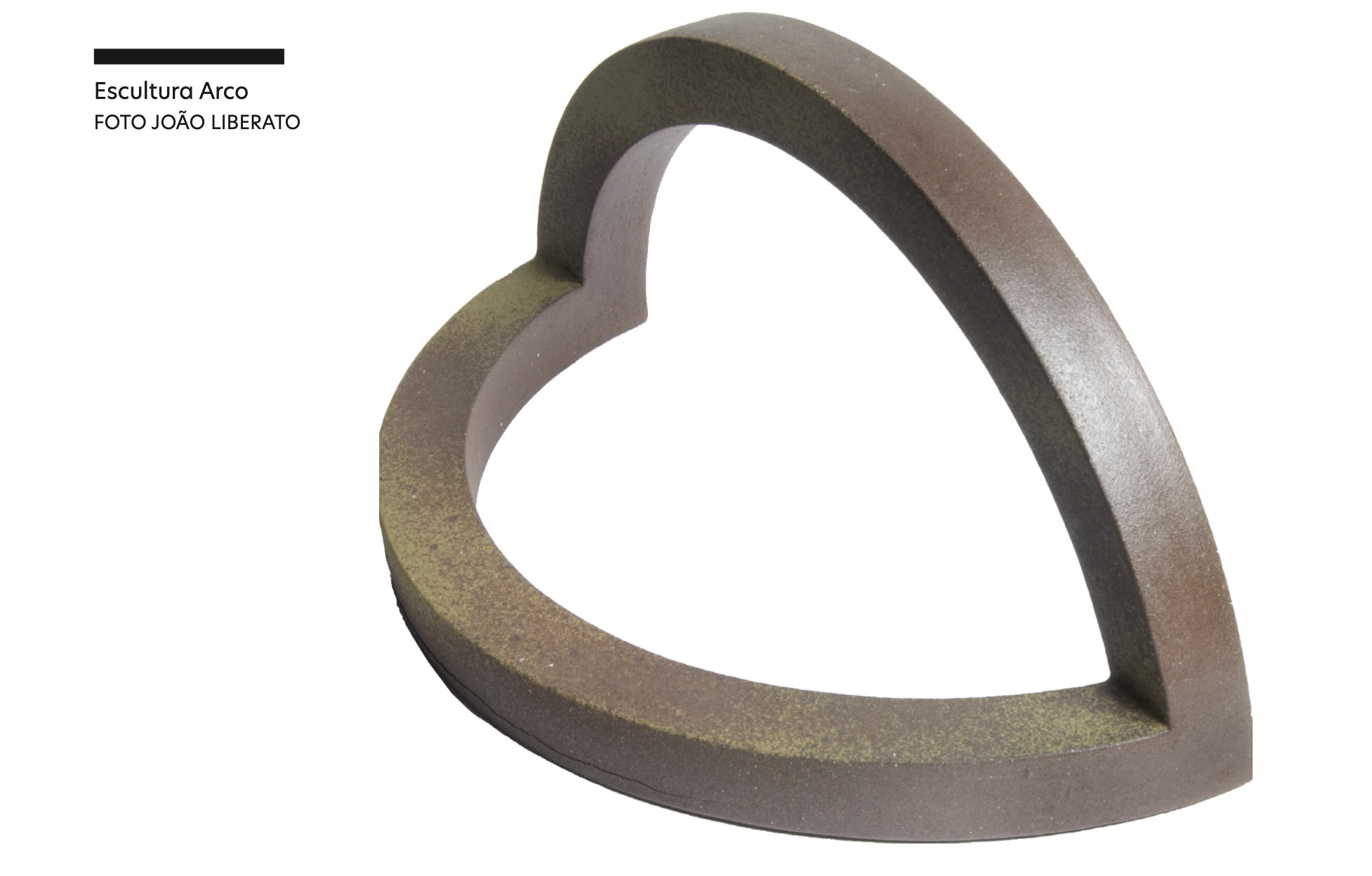

Filha de brasileira e japonês, Kimi Nii nasceu em Hiroshima em 1947 e, nove anos depois, mudou-se com os pais e os irmãos mais velhos para São Paulo. Aqui encontrou o calor humano que moldou sua personalidade, tímida, porém vivaz. A sensibilidade com que observa a natureza está na raiz de seu trabalho, executado com muita precisão, mas também aberto ao imprevisível. Do forno a gás de seu ateliê na zona oeste paulistana, saem obras de arte variadas, não importando se esculturas ou utilitários: “Acho que o utilitário também é uma forma de arte, porque, para elaborar o Prato Informal, por exemplo, eu parti de um certo conceito e, para atingir esse formato, eu segui uma determinada regra”, diz, referindo-se à peça que figura em seu portfólio há quase 40 anos. No território da escultura, a geometria forneceu norte aos primeiros momentos de sua prática, sucedidos pela fase orgânica, que se iniciou nos anos 1990 e se inspira principalmente na flora. As criações de Kimi Nii já integraram diversas exposições coletivas no Brasil e no exterior, além de mais de duas dezenas de individuais, como a que terá estreia em outubro na Galeria Bolsa de Arte, em São Paulo.

&DESIGN: Você já declarou interiormente que aprende experimentando. Continua fazendo isso?

KIMI NII: Hoje em dia eu consigo prever mais do que antes. Mas no começo eu trabalhava com formas geométricas, então queria que aquela linha fosse reta e a curva fosse X, e durante a secagem e a queima, a peça entortava. Isso me deixava chateada. Aí eu entendi que se não tem uma estrutura, a argila vai cair quando a temperatura estiver lá no alto. Então pensei: “Vou tirar proveito dessa propriedade”. E fazia cortes, esperando que a peça caísse um pouco. Se eu corto de um jeito menos agudo, tomba um pouquinho e dá um efeito que só vou conhecer depois de abrir o forno. E às vezes não entorta nada e eu fico desapontada!

&D: Além das formas geométricas, eu vejo aqui peças com outras linhas.

KN: Depois de uma certa época, eu iniciei uma fase mais orgânica. Eu vi na Mata Atlântica uma planta que parecia uma escultura – era uma helicônia. Fiquei tão admirada que pensei: “Eu quero fazer – não, eu quero construir – uma helicônia, que tem uma inteligência geométrica e aritmética, que dá uma escultura, tem uma harmonia, a inteligência da natureza”. No começo caía, estragava. Até que eu falei: “Não preciso ser tão figurativa. É só interpretar dentro das possibilidades do meu processo”. Então saiu essa parte que eu chamo de flora cerâmica.

&D: Ter cursado Desenho Industrial influencia seu modo de projetar uma peça?

KN: É bem assim mesmo. Eu vi [a helicônia], achei linda, desenhei e depois pensei: “Como será possível construir essa peça que é tão longilínea?”. Aí resolvi: “Vou fazer cada parte separadamente e depois montar”. Para isso, você precisa calcular os encaixes… Cada parte tem que ser calculada com um aumento para ficar, no final [após a secagem e a queima], com um tamanho X. Em geral eu imagino [uma peça] e ponho no papel para ver como poderia ficar, coloco as medidas e começo a executar. E vou mudando se não der certo.

&D: A cada nova criação, você mesma se encarrega de moldá-la?

KN: No começo eu fazia tudo sozinha, meia dúzia de peças por semana. Era um trabalho pesado, porque modelar é uma parte – depois vêm o acabamento, o enfornamento… Você enforna primeiro e faz o biscoito, depois tira e esmalta, aí enforna de novo e queima. Depois eu comecei a ter um assistente, outro assistente. Eu venho trabalhar todos os dias. Faço o desenho, passo para o torneiro e explico. Às vezes a pessoa entende, às vezes não, então eu explico novamente. Mas tem coisas que eu mesma faço, por exemplo, os cortes. E tem peças em que eu preciso colocar os pitocos, vendo onde eles ficam bem. Essas coisas que só eu posso fazer, eu faço. Se não, deixo para ele. Do contrário, não daria para ter essa produção toda.

&D: Você veio para o Brasil com toda a sua família?

KN: A história tem dois lados, o da minha mãe e o do meu pai. A minha mãe nasceu dos meus avós que vieram como imigrantes. Ele tinha muitas terras no Japão e serviu de fiador para vários amigos, até que ficou devendo. Aí falou: “Eu vou para o Brasil, fico dois anos, volto e pago a dívida”. Só que mentiram para ele e para todos imigrantes. Como no filme Gaijin, da Tisuka Yamazaki. Vieram para cá e nunca mais voltaram. Chegou uma hora em que eles viraram fazendeiros, mas antes disso sofreram muito. Minha mãe nasceu aqui e foi a primeira filha.

&D: E como foi pelo seu lado paterno?

KN: Minha mãe era mocinha quando meu pai, que morava no Japão, era mocinho também. Ele era de esquerda, socialista, e estava sendo perseguido. Ele teve que sair do país e veio como imigrante: pegou pai e mãe, todos os irmãos, porque tinha que ter mão de obra na família para poder trabalhar nos cafezais aqui no Brasil. Meu pai não contava nada, mas a minha tia, irmã dele, falou que ele preparou as crianças da colônia para a apresentação de uma peça de teatro… socialista! Ela também disse que ele falava: “A gente podia ir para a Rússia”. Ela ficava aflita… “Graças a Deus seu pai se apaixonou pelasua mãe!”, minha tia me dizia.

&D: O que aconteceu então?

KN: Depois de dois ou três anos aqui, meus avós [paternos] foram embora para o Japão. Meus pais já estavam casados, então ficaram. Mas meu avô dizia: “Você é o primogênito, tem que voltar e ficar com o pai”. Meus pais foram para lá, com meu irmão mais velho e minha irmã. Então começou a guerra, e eles ficaram 17 anos por lá. Meu pai tinha uma construtora. Ganhou muito dinheiro, mas a economia do país sofreu e ele foi à falência. Aí minha mãe falou: “Vamos voltar para o Brasil”. Eu tinha nascido lá. Cheguei aqui com 9 anos e vi que tinha uma família cheia de tios e primos. E eles eram muito alegres, carinhosos, porque uma tia havia se casado com um filho de italianos, então a família japonesa estava italianada. Eles me abraçavam, beijavam… eu achei aquilo o máximo!

&D: No que você pensava quando escolheu cursar Desenho Industrial?

KN: Eu achava que tinha que fazer algo ligado à arte, sabia que era o meu forte. Mas não queria virar artista, porque conhecia muitos amigos do meu pai que eram artistas e eram duros.

&D: Como você chegou à cerâmica?

KN: Quando eu me formei, falei: “Agora posso fazer o que quiser. Não preciso mais passar de ano”. Naquela época tinha o [Centro de Experimentação Artística] Escola Brasil, que era do [Luiz Paulo] Baravelli, do [José] Resende, aquela turma “xovem” dos artistas. Eu queria fazer aquilo, mas também queria fazer tear e cerâmica. E aconteceu primeiro a cerâmica. Eu estava passeando na feira de artesanato da Praça da República, nos anos 1970. Vi uma barraquinha de um senhor japonês com uns utilitários de cerâmica. Eu bati o olho e disse: “Isso é lindo, isso é o que eu quero fazer!”. O que diferenciava é que era cerâmica de alta temperatura. Eu perguntei: “O senhor conhece alguém que dê aula?”. Ele respondeu: “Eu!”. Ele me deu o cartão e eu fui lá na mesma semana. Fiz a aula e fiquei muito feliz de poder manusear [a argila] e dar forma. Primeiro era um cilindro, que ele falou para ir fazendo assim, assim, assado. Eu fiz, e ele disse: “Você tem jeito! Agora pode inventar”. Aí eu inventei uma forma de vaso: fiz o bojo e uma bela abertura. Quando voltei para casa, eu estava tão feliz que não conseguia dormir. Sabe quando você fala “eu fiz, eu fiz, eu fiz!”? Sabe quando você tem uma ideia e consegue concretizar? Comecei a esperar pela próxima aula com ansiedade.

&D: O que você fez após o término do curso?

KN: Eu já estava há uns três meses fazendo aulas quando apareceu uma prima, publicitária, que tinha chegado do Japão apaixonada por cerâmica. Ela falou: “Resolvi mudar de profissão: quero ser ceramista. Você quer ser minha sócia?”. Eu falei: “Claro!”. Só que, naquele tempo, não tinha fornecedor de argila, de forno, de esmalte. Aí a gente encontrou um inglês, um engenheiro hippie, que virou sócio e salvou a gente. Ele fez o forno noborigama e deu uma orientação de como é que a gente devia preparar a argila. A gente chegou a uma certa proporção que achou que servia, preparou umas peças e, na hora que queimou, saiu tudo rachado! No começo a gente perdeu muita coisa.

&D: Vocês ficaram juntos por quanto tempo?

KN: Ah, logo depois eu fiquei grávida do meu terceiro filho e me afastei. Quando voltei, minha prima tinha arranjado outros sócios. Aí o Jeremy, o engenheiro, falou: “Mas tem eu, né? Vamos ser sócios: você com a arte e eu com a técnica”. A gente ficou um tempo trabalhando, até que não deu mais. Daí, eu fiquei sozinha, dando cabeçadas, mas acertando também. No fim, deu certo, né? Foi persistência.

&D: Você pensa em parar de trabalhar?

KN: Eu não posso. Eu dependo de trabalhar para viver. Minha cabeça também precisa disso. A Tomie [Ohtake], com 100 anos ou quase, dizia: “Enquanto tiver trabalho, quero viver”. Eu também penso isso.

&D: Que recado você daria aos jovens ceramistas?

KN: O mesmo que falo quando dou um curso ou uma palestra: digo para cada um seguir seu caminho, procurar sua linguagem. Porque tem muita gente que faz cerâmica e fica só copiando. A linguagem é muito importante.