POR MARCOS ROSA

ENTRE RESTOS DE GUERRA E RAÍZES QUEIMADAS, FRANS KRAJCBERG FORJOU UMA OBRA ELOQUENTE, FEITA DE RUPTURAS E VESTÍGIOS – COMO QUEM RECOMPÕE O MUNDO A PARTIR DAQUILO A QUE SOBREVIVEU

Frans Krajcberg (1921–2017) deixou Paris em 1948 com destino ao Rio de Janeiro. Judeu e polonês, trazia na bagagem os traumas da guerra. Viajou como sobrevivente, acolhido por parentes, entre eles um primo de segundo grau que havia se estabelecido no Brasil e o aguardava com casa, comida e uma filha prometida em casamento.

Encontrou um país que pulsava de otimismo, muito diferente da Europa que ainda reconstruía suas cidades e monumentos. Por aqui, acreditava-se que o subdesenvolvimento estava prestes a ser superado. O futuro parecia logo ali: cidades planejadas e urbanização, uma economia que cresceria, uma cultura que se equipararia à do hemisfério Norte. Era o tempo de fundação dos principais museus – MAM-Rio, MAM-SP, MASP – e da Bienal, que surgia como vitrine da vanguarda artística mundial. Nossos pintores começavam a deixar para trás naturezas-mortas, paisagens e retratos. A geometria invadia as telas com promessas de racionalidade e progresso. Inspirados pela Bauhaus e pelo concretismo, muitos artistas acreditavam que a arte deveria educar o olhar, impulsionar o design industrial e se articular com a arquitetura moderna que logo avançaria sobre florestas e planaltos.

Esse entusiasmo, no entanto, não reverberou na obra de Krajcberg. Ele recusava régua, compasso e fórmulas matemáticas. Por pura ironia, essa dissintonia com o meio acabou lhe rendendo, em 1957, o maior reconhecimento artístico possível no país: o prêmio de melhor pintor nacional na Bienal de São Paulo. Naquele ano, o Brasil celebrava a construção de Brasília, Niemeyer exibia suas maquetes e o concretismo predominava, principalmente entre os pintores.

Alfred H. Barr Jr. (1902–1981), fundador do MoMA de Nova York e jurado da Bienal, não escondeu sua frustração diante do panorama nacional. “Bauhaus exercise”, declarou à imprensa, referindo-se à previsibilidade das propostas geométricas. Krajcberg era uma exceção – um respiro criativo em meio à rigidez dos diagramas.

NEM CALMARIA, NEM TRAÇOS GEOMÉTRICOS

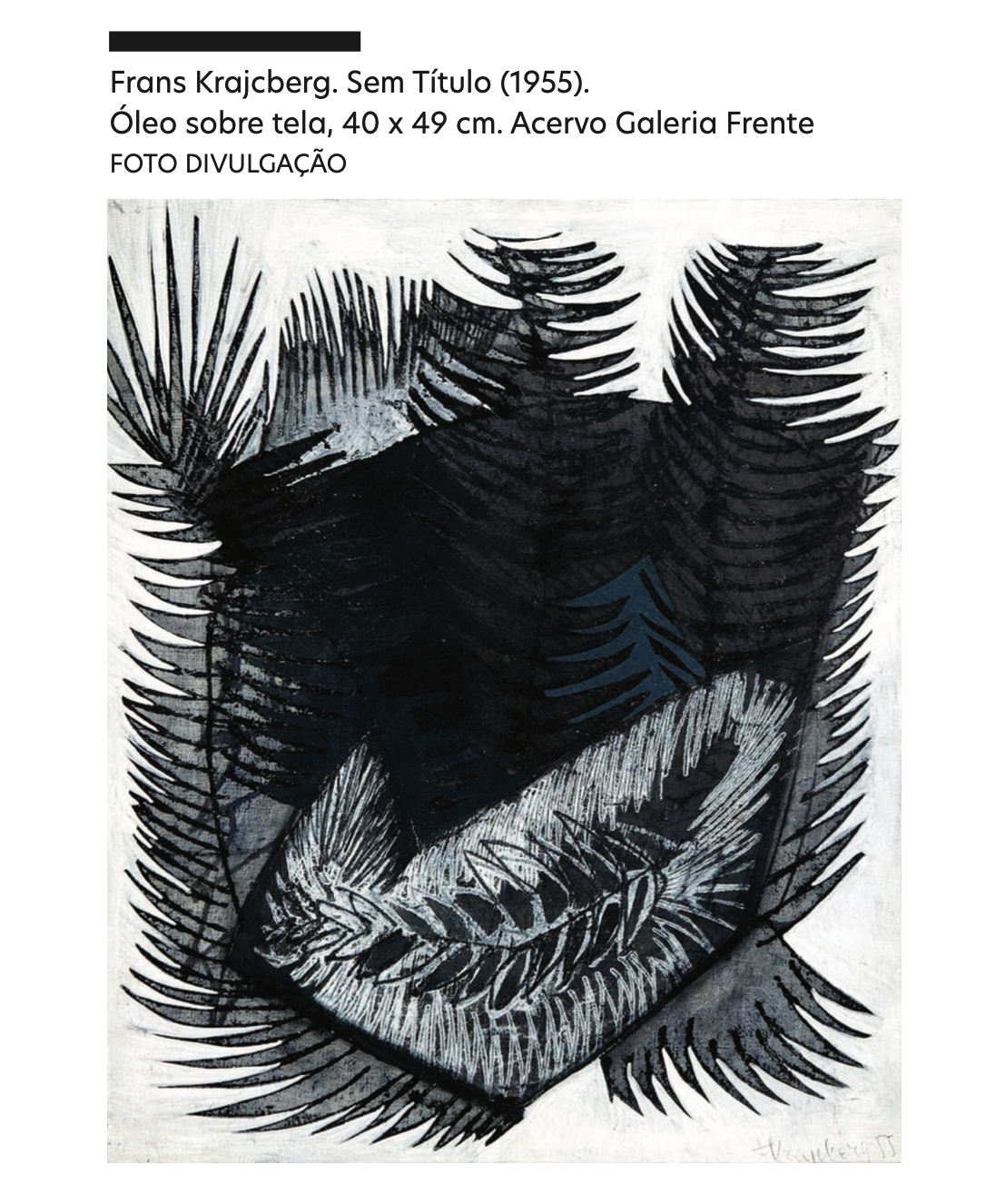

Diferentemente das obras de seus colegas, as de Krajcberg eram dramáticas, corrosivas. O branco fosco se destacava, contaminado pelo preto, produzindo a sensação de que o observador estaria diante de fósseis – testemunhas de uma vida calcificada, que já não existe mais. Uma vida que poderia ser vegetal, mas que também era a do próprio artista, o qual um dia marcou a tela com gestos aventurosos, deixando nela os rastros de sua tensão, decisão e raiva. Em um país que olhava ansioso para o futuro, o polonêsexpunha o peso do passado e as cicatrizes que a modernidade deixava pelo caminho.

Essa tensão pictórica não agradou o mais influente crítico do país naquele momento, Mário Pedrosa (1900–1981). Para ele, a afinidade brasileira com a geometria indicava o surgimento de uma tradição artística nacional orientada pela busca de ordem, precisão e estruturas definidas. Pedrosa via na arte concreta um projeto de humanização da técnica – uma tentativa de libertar a criatividade dos impulsos mecanizados do capitalismo, canalizando-a para a emancipação da sociedade como um todo. Argumentava que Krajcberg não pintava como um brasileiro. A passionalidade de suas telas não refletia, segundo o crítico, nem o otimismo construtivo, nem a serenidade meditativa que encontrava em Volpi ou Milton Dacosta, nomes que pavimentavam o caminho brasileiro para Ivan Serpa e Lygia Clark, por exemplo.

Apesar dos protestos, a premiação de Krajcberg impactou as instituições nacionais, as quais perceberam que a geometria já não bastava para atestar a atualidade de nossa arte diante da Europa e dos Estados Unidos. Não por acaso, essa inflexão aconteceu na mesma edição da Bienal que trouxe a primeira exposição internacional do americano Jackson Pollock (1912-1956), organizada pouco depois de sua morte.

A PINTURA ABRAÇA O VESTÍGIO DO GESTO

Famoso pelas telas de grandes dimensões e por sua técnica de respingos de tinta, Pollock deitava o suporte no chão e se movimentava ao redor dele, acenando em todas as direções, como num rito físico e instintivo. Essa coreografia não era o resultado, mas o processo – o que permanecia era a superfície sublinhada por essa energia, um campo de memória do corpo em ação. O quadro, enfim, guardava os rastros do gesto: não a performance em si, porém o que ela deixava como cicatriz.

A partir dali, o MoMA intensificou sua campanha de difusão internacional da pintura gestual, uma tendência que já se insinuava na Europa, com artistas que recusavam o ordenamento geométrico em favor do acaso e da intensidade. Em sintonia com essa virada, para representar o Brasil em mostras internacionais, o MAM-SP e o Itamaraty passaram a eleger artistas que também se distanciavam dos diagramas, como Manabu Mabe e Danilo Di-Prete, anunciados para a Bienal de Veneza de 1960.

Assim como Krajcberg, todos eram imigrantes e tinham sido premiados nas Bienais de São Paulo. Mas o polonês não recebeu o mesmo tratamento institucional. Alijado, reagiu com uma carta à diretoria do MAM-SP: “Conheço bem a política que se faz no Brasil e por isso não faço caso de vocês quererem me afastar e tirar o ‘título’ de pintor brasileiro. Assim, minhas duas exposições, em Paris e Nova York, vão ter por título ‘João de Ninguém’, mas a pintura será de Frans Krajcberg. Apesar de toda a ignorância que é demonstrada em relação à minha pessoa e obra, considero-me brasileiro e permaneço brasileiro”.

Vale observar o caso de Manabu Mabe, eleito melhor pintor na Bienal de São Paulo uma edição depois, em 1959. À semelhança de Krajcberg, Mabe era estrangeiro, pintava de forma não geométrica e havia sido celebrado por sua originalidade. Foi imediatamente incorporado ao projeto diplomático do Itamaraty, teve acesso aos circuitos internacionais que conectavam Paris, Milão, Nova York e Washington e chegou a receber passaporte diplomático.

A diferença no tratamento dado a Krajcberg e Mabe não se explicava apenas por fatores institucionais. Também dizia respeito ao modo como cada um lidava com a pintura – e ao que suas telas pareciam anunciar. As de Mabe alinhavam-se com o projeto de modernidade do Brasil. Como um colecionador de técnicas oriundas de diversos contextos geográficos, o nipo-brasileiro produzia manchas combinando referências distintas: os respingos norte-americanos, as pinceladas caligráficas que remetiam à Ásia, um jogo de cores que evocava Matisse. Em seus trabalhos, Mabe afirmava sua perícia e erudição enquanto pintor.

Esse otimismo também se refletia em sua persona pública. Ao vencer a Bienal, Mabe iniciou a tradição de oferecer festas de aniversário nababescas, reunindo artistas, intelectuais e personalidades. Aparecia nos jornais sorrindo, apresentava a esposa e os filhos pequenos, recepcionava artistas japoneses recém-chegados ao país e viajava em missões diplomáticas como representante do que havia de mais sofisticado e moderno no Brasil.

O polonês, por sua vez, passou a vida recriando sua própria história para os jornalistas, de tal forma que sua biografia (Frans Krajcberg: a Natureza como Cultura, Edusp, 2024), escrita por João Meirelles, é uma tentativa de separar quais versões de sua trajetória são verdadeiras e quais são fantasia. Em suas ficções, Krajcbergexagerava a solidão e a tragédia experimentadas.

Narrava, por exemplo, o encontro do corpo enforcado de sua mãe enquanto ele fugia do exército nazista; afirmava que veio ao Brasil pela caridade de Marc Chagall e que, ao chegar, subsistiu na miséria. Apagou os vínculos com sua família, tanto com sua irmã, que sobrevivera e morava em Israel, quanto com aquele braço que o abrigou ao desembarcar no Rio de Janeiro. A persona que emerge dessas histórias é a de um fóssil que persistia, apesar do esvanecimento de todos os laços que o originaram.

Também em seu presente Krajcberg esgarçava suas relações e descartava os vínculos com quem já o ajudara, porém não era mais capaz de o fazer, como artistas, a esposa, parceiros e entusiastas de seu trabalho. Nesse sentido, João Meirelles reproduziu um desabafo do gravador e pintor Rossini Perez (1932-2020) a respeito do biografado: “Um detalhe que talvez você possa contar aí é a perversidade. Para mostrar o caráter! A perversidade, o grande amor e a perversidade… Ele jamais elogia! E se a pessoa pode fornecer coisas para ele, dar oportunidades para ele, ele não larga, só larga quando se enche da pessoa, ou esta não tem mais nada a oferecer!”.

Após vencer a Bienal, o polonês mudou-se para Paris. Na Europa, passou por Ibiza, onde iniciou uma série de experimentos moldando papel japonês sobre rochas litorâneas. O trabalho nascia da experiência com a matéria, entretanto o que interessava era o rastro: o contato direto com a pedra, cuja forma ficava registrada no papel como uma espécie de impressão fóssil. Permanecia o vestígio, a lembrança do que tocou, do que esteve. Essa literalidade o aproximava das marcas de corpos femininos que Yves Klein começava a imprimir em suas telas, e ainda dos cortes que Lucio Fontana fazia no tecido dos quadros, procedimentos que cristalizavam, na superfície, resquícios de uma experiência que teve tempo, lugar e fim.

DE SUPORTE A PROTAGONISTA DA OBRA

De volta ao Brasil, Krajcberg fixou-se em Itabira, Minas Gerais: “O que fascinava Frans no cenário mineiro era a devastação”, escreveu seu biógrafo. Do solo rachado pela mineração, extraía pigmentos; transformava em matéria-prima as plantas que se contorciam, atormentadas pela toxicidade do ambiente. Mais tarde, estabeleceu-se em Nova Viçosa, Bahia, e, no trânsito entre os dois estados e o restante do país, deu nova função aos resíduos vegetais em sua produção. As raízes semi-apodrecidas do manguezal, as flores de madeira deformadas pela ação de parasitas, os troncos calcinados por queimadas – esses fragmentos, arrancados de ciclos vitais interrompidos, deixaram de ser suporte e tornaram-se corpo da obra. Consolidaram-se como os ícones mais expressivosde sua linguagem artística.

Se antes suas pinceladas encenavam o ciclo de nascimento, crescimento e morte dos seres vegetais, agora esses mesmos atestavam sua biografia natural, mas uma biografia convertida em espetáculo. Krajcberg escolhia, manipulava e organizava esses restos para potencializar o impacto visual. Cobria-os com pigmentos minerais – vermelhos, brancos e negros – que faziam vibrar na matéria o drama que ela havia atravessado. O que surgia ali não era a representação da natureza, mas a fantasia de um percurso: uma tentativa de encenar a vida dos minérios e das plantas, como se cada parte de cipó ou madeira fosse testemunha das tragédias épicas passadas.

Em 1967, seu investimento em fixar ou emular a experiência efêmera ganhou uma nova camada com a descoberta das sombras. Ao observar a projeção negativa da luz, bloqueada por uma de suas flores de madeira, o artista passou a recortar os quadros, demarcando áreas escuras que remetiam à ausência – não da coisa, mas da luz que a coisa um dia interceptou. A obra, mais uma vez, capturava o rastro.

Krajcberg atuou cortando, montando e selecionando fragmentos. Sua vida pública foi, como suas esculturas, composta por restos organizados. Isolava materiais como isolava vínculos, interrompia ciclos, rompia com pessoas e narrativas e, então, compunha novas formas. O isolamento era mais que um traço de personalidade: erauma estratégia estética.

Enquanto no Brasil dos anos 1950 – que abria estradas, rompia florestas e redesenhava cidades – a figura de Krajcberg parecia destoante, longe da ideia dominante do que seria um artista “brasileiro”, desde a década de 1970 isso mudou: com o agravamento da devastação ambiental, ele se tornou também um militante. Sua obra e sua figura pública se fundiram numa mesma denúncia. Artista e ativista, ele passou a ocupar um lugar fundamental não apenas na história da arte, mas também na sensibilidade política e ecológica do país.

O que Krajcberg nos ensina – por meio de cortes, montagens e empatia – é o drama de quem sobrevive ao assolamento. De quem, como as raízes calcinadas que ele recolhia das matas, ainda vibra, mesmo depois da morte. Em sua linguagem visual e em suas palavras, as tragédias que atravessou ressoam na obliteração da floresta, no colapso ambiental, na agonia do planeta. Como Krajcberg escreveu certa vez: “Século 20 / A barbárie humana / Homem aniquilando homem. / Século 21 / Homem destruindo a vida no planeta”.